ALBA DI PRIMAVERA

SULLA TERRAZZA DELL'ELEXIR

IL PADRE LA VIA DEL TAI KI KUNG

Introduzione alla filosofia e all'alchimia taoista.

Ancora Gratianus. Ancora una sorpresa e che sorpresa! Gratianus cerca di gettare un ponte fra l'Alchimia tradizionale così come lui la intende e l'Alchimia taoista. Il tentativo è ambizioso , non c'è che dire. Poche le corrispondenze armoniche , raccolte quà e là dall'autore, fra la Scienza d'occidente e quella d'oriente in questo libro.

E le difformità nelle quali si dovesse incappare nella lettura attenta dell'Alba di Primavera sono in qualche modo conciliabili? Non credo.

Lascio al lettore scrupoloso e perspicace.....l'ardua sentenza.

gdg

_Islam e femminino sacro:una relazione nascosta

di Lawrence Sudbury.

_

Notoriamente l’Islam è la religione in più rapida crescita nel mondo e quella, con il Giudaismo, più rigidamente monoteistica: il “tawheed” (la concezione dell’unicità di Dio) è così fondamentale che la prima frase della “Shahadada”, la dichiarazione di fede che costituisce il primo pilastro dell’Islam, proclama, in modo non dissimile dal “Sh’ma Yisrael” ebraico, il più inequivocabile credo monoteistico (“Ash-hadu an laa ilaaha illallah”, letteralmente “io testimonio che non vi è alcun Dio all’infuori di Allah”). Tenendo conto che in tutto il Corano ogni riferimento ad Allah avviene con il pronome di terza persona maschile, risulta chiaramente la qualità evidentemente e prettamente maschilista dell’Islam, che non lascia alcuno spazio ad alcuna forma di femminilizzazione del divino. Insomma, oggettivamente, nell’analisi dell’Islam dobbiamo ammettere di trovarci di fronte ad una completa esclusione del femminino sacro.

Almeno apparentemente.

In realtà, però, l’Islam non nasce dal nulla, ma da un substrato religioso molto composito ben presente e radicato nell’Arabia pre-islamica, un substrato in cui il concetto di divinità femminile è evidente e che riemerge, qua e là, all’interno della concezione maschilista musulmana.

Così, il luogo più sacro dei Musulmani è la Kaaba, alla Mecca, che contiene la pietra meteoritica nera, oggetto di venerazione da ben prima dell’avvento dell’Islam e che, in origine, era il “trono di Iside”; così il simbolo dell’Islam è la Mezzaluna crescente (a volte insieme ad una stella) che originariamente era segno di riconoscimento (anche come tatuaggio delle sacerdotesse) del culto della Grande Dea babilonese; così altri oggetti considerati “sacri” sono le torri (propriamente minareti) delle moschee, che erano uno dei simboli principali del paganesimo babilonese sin dai tempi di Nimrod (la cui moglie, Semiramide, eresse una torre di 130 metri a Babilonia, davanti alla quale tutti si prostrarono[1]) e che (anche in forma di obelisco) erano originariamente simbolo della fecondazione della madre terra nel contesto del culto solare legato a Baal[2].

Minareti, culti meteoriti, mezzelune e la Stella babilonese sono, dunque, tutti rimandi a culti pagani precedenti in cui il femminino sacro è molto evidente.

Ma possiamo anche spingerci più in là, facendo risalire persino il culto di Allah allo stesso substrato culturale e affermando che Allah era in origine una divinità pagana, legata al culto astrologico della fertilità e a vari altri aspetti del paganesimo babilonese. I Musulmani in genere sostengono Allah è la stessa divinità adorata (seppur con numerosi errori teologici) nella tradizione giudaico-cristiana, ma, ad esempio, lo studioso islamico Caesar Farah afferma: “non c’è ragione, quindi, per accettare l’idea che Allah passò ai Musulmani dai Cristiani e dagli Ebrei“[3] e spiega che come una tale ascendenza mostrerebbe caratteri di contraddizione non riscontrabili se, invece, tracciassimo la genealogia della divinità in una linea che, attraverso lo Yemen, risale fino a Babilonia, in cui il culto di Baal era condotto con sacrifici, prostrazioni e con l’usanza di “baciare l’idolo”[4], in modo non dissimile dai servizi di culto condotti presso la Kaaba e in altri luoghi in Arabia (in particolare dell’Arabia centrale), nei quali, tra l’altro, sono state trovate iscrizioni con il nome di Baal. Allo stesso modo, il grande studioso William Robertson Smith ha sostenuto che i culti più sviluppati d’Arabia non appartenevano ai nomadi puri (che potevano essere entrati in contatto con le religioni giudeo-cristiane) ma a insediamenti agricoli e commerciali di origine mesopotamica, che i beduini visitavano solo come pellegrini in adempimento di voti[5], così come descritto anche da Ibn Ishaq quando racconta la storia di una donna Jurhum che “era sterile e promise ad Allah che se avesse partorito un figlio lo avrebbe dato alla Kaaba come schiavo per servire il tempio e prendersi cura di esso[6]“.

Tutto ciò ci rimanda inequivocabilmente al culto della fertilità mesopotamico legato a Baal, un culto evidentemente solo nominalmente sostituito con gli dei del deserto (l’aramaico Allah e il Hubal yemenita) ma sostanzialmente inalterato. Ebbene, proprio in tale culto era implicita e sempre presente la relazione tra un alto dio maschile e una “dea madre”, nata dal riflesso di una società primitiva tribale in cui la famiglia era nucleo centrale, alla base dei rapporti di solidarietà, ricchezza, protezione e sostegno quotidiano e in cui risultava naturale l’esistenza di una famiglia divina a cui rivolgere preghiere.

In che modo tutto ciò si relaziona con la presenza di un culto del femminino sacro alla radice dell’Islam? Ebbene, i ritrovamenti archeologici nella Penisola araba hanno mostrato un gran numero di iscrizioni su rocce, tavolette e pareti in cui si delinea il culto di una famiglia di quattro persone, un dio e le sue tre “figlie” o dee. Molti hanno interpretato tale famiglia come Allah e la sua progenie[7], sottintendendo in questo modo la presenza di una quinta componente, genitrice delle tre dee, ma, in effetti, la simbolizzazione della divinità generatrice come una mezzaluna posta sopra le figure delle tre divinità create, stante la già menzionata simbologia femminina lunare, potrebbe anche far pensare ad un sottintendimento proprio di Allah, padre invisibile e increato onnipresente, e ad una raffigurazione propriamente riconducibile alla dea madre.

Comunque stiano le cose, di particolare importanza è la presenza di un ossequio a tre dee, collaboratrici di Allah e oggetto di culto, di radice evidentemente riconducibile ai culti astronomici babilonesi, nel pantheon pre-islamico.

Come ha sottolineato Adam McLean[8], la triplicità della dea è molto importante, dal momento che, non trattandosi semplicemente di una moltiplicazione per tre, ma piuttosto una triplice manifestazione, la Dea si rivela su tre livelli, nei tre regni del mondo e dell’umanità e le sue tre facce corrispondono a cielo, terra e inferi, o passato, presente e futuro. L’aspetto più importante della triplice dea è la sua manifestazione come Vergine / Madre / Tempo: la rappresentazione più semplice con la quale tutti possono identificare le tre fasi della vita della donna (giovane donna / madre / donna vecchia). Ebbene, è interessante notare che queste tre dee erano, in alcuni luoghi, rappresentate da meteoriti o “aerolithoi”, pietre cadute dal cielo, proprio come la pietra della Kaaba alla Mecca (così nel tempio di Afrodite a Cipro, nel tempio di Baalat presso Byblos e nei templi della dea Cibele a Cartagine e in Asia Minore[9]) e che in tutta l’Arabia questi stessi simboli sono stati trovati a rappresentare il culto di una triplice dea araba, tanto da permettere a McLean[10] di affermare: “molto prima della venuta dell’austero sistema patriarcale islamico, il popolo arabo adorava questa trinità di dee del deserto che erano, in realtà, i tre aspetti dell’unica dea. Così Al-Uzza (‘la potente’) rappresentava l’aspetto guerriero e della vergine, era la dea della stella del mattino nel deserto che aveva un santuario in un boschetto di acacie a sud della Mecca, dove era venerata sotto forma di una sacra pietra; Al-Lat, il cui nome significa semplicemente ‘Dea’, era l’aspetto connesso con la Madre Terra e i suoi frutti e con il governo della fecondità ed era adorata in At-Ta’if vicino alla Mecca, sotto forma di un grande blocco di granito bianco grezzo; Manat, l’aspetto vegliardo della Dea, stabiliva il destino e la morte e il suo santuario principale era situato sulla strada tra La Mecca e Medina, dove era venerata, sotto forma di una pietra nera non tagliata“.

Questa dea era la stessa che appariva sotto molti nomi in tutto il mondo dell’antichità (Astarte, Semiramide, Astarot, Iside, Venere, Fortuna, Diana, Astarte, Elat, ecc.) e, alla luce di ciò, non appare così strano che uno degli aspetti del culto della dea sopravvissuto all’Islam (così come, per esempio, nel Cattolicesimo romano) sia il rosario: attraverso i secoli gli adoratori di dee avevano usato il rosario per la preghiera (e, infatti, è ancora in uso nel culto di divinità femminili in tutto il mondo, per esempio tra gli Indù in India) collegata al culto della fertilità (attraverso la ripetizione mantrica dei nomi divini) e la sua eredità è stata raccolta dal “tasbih” (“subha”) arabo (il rosario musulmano che dovrebbe contenere 99 perline a rappresentare i titoli di Allah ma che, in realtà, ne ha 33 cioè 3-3 a simboleggiare i tre avatar della divinità), il cui nome significativamente, è traducibile semplicemente come “‘un oggetto con cui si loda”.

Sussiste anche la possibilità che, all’interno della famiglia divina, non esistesse una “Gran Madre” sottintesa ma, in una sintesi sincretistica tra concezione di generatività e generato (presente, per altro, in numerose altre culture, ad esempio in miti relativi Shingmoo in Cina, Hertha nell’antica Germania, Nutria in Etruria, Indrani in India, Afrodite in Grecia, Venere a Roma, Cibele in Asia Minore e Cartagine, Diana a Efeso, Iside in Egitto, etc), essa fosse espressa proprio attraverso le cosiddette “figlie di Allah”, Al-Lat, Manat e Al-Uzza, le cui figure vale la pena di analizzare un po’ più approfonditamente.

Al-Lat, la versione femminile dell’Allah aramaico, era la “Signora del Tempio” nel Pantheon semitico di Palmira, spesso citato nelle fonti antiche. Il suo culto era condiviso dalle tribù dei Banu Akat e dei Banu Nurbel in quella città, che probabilmente fornivano i guardiani o sacerdoti per il suo santuario, quasi certamente costruito dopo l’occupazione dei Nabatei della Siria[11]. Al-Lat era la dea madre (al-Ilahah), che rappresentava il sole, era la figura materna tra gli dei e le dee, la Grande Madre Terra della mitologia antica, e l’Astarte degli Arabi, citata già da Erodoto e il cui culto, seppure con varianti nomi nazionali, univa palmireni e membri delle tribù occidentali[12]. Portata nell’Hijaz da Palmira, probabilmente attraverso Teima, essa ebbe, come accennato, in Ta’if (città in ottimi rapporti con la Mecca) il centro del suo culto, con un tempio in cui era rappresentata con un quadrato di pietra[13] (e, d’altra parte, la dea madre era spesso rappresentata da un pietra, un montagna, una grotta, o pilastro di roccia). Dal momento che i Nabatei veneravano Allat come la “madre degli dei”, Tor Andrae ritiene che sia possibile presumere che in ambiente arabo essa corrispondesse alla grande dea semitica della maternità, della fertilità e del cielo[14], spesso chiamata semplicemente “Al Rabba”, “la sovrana” (un titolo che apparteneva anche a Ishtar e Astarte). Dopo che Maometto conquistò la Mecca e alcune delle sue tribù vicine, si rivolse contro Ta’if e il suo tempio di Al-Lat, distruggendolo, ma è altamente probabile che tale ostilità nascesse anche (se non soprattutto), dalla variante di culto solare (influenzato da ragioni culturali) che i normale culto lunare della dea aveva assunto in Arabia e che, in qualche modo, entrava in diretta concorrenzialità con il culto di Allah predicato dal Profeta[15].

Manat si ritiene fosse la dea autoctona degli Arabi che appare qualche tempo prima di Al-Uzza e Al-Lat. Il suo nome compare nel tempio di Baal nel 32 d.C., ma ha origine certamente molto prima. Essa era colei che controllava la fortuna e il mistero della vita e della morte, era la divinità principale degli al-Aus e degli al-Khazraj e riceveva una particolare venerazione a Yathrib (Medina), dove era rappresentata da un’immagine di legno che durante il culto veniva coperta di sangue[16]. Ibn al-Khalbi afferma che i Bedu erano soliti andare in ”Hajj” (pellegrinaggio) al suo tempio e durante il percorso non si radevano il capo, operazione che compivano solo al ritorno (secondo il rituale ripreso completamente dall’Islam)[17]. Come le Moire in Grecia, questa dea del destino e del tempo fu venerata con zelo (era lei che si occupava delle nascite, del matrimonio e della morte, della guerra e delle incursioni) ma il suo culto stava diminuendo al tempo di Maometto, probabilmente a causa dell’influenza ebraica a Medina (il che dimostra quanto gli al-Aus e gli al-Khazraj fossero disposti ad abbandonare la loro religione a favore di qualsiasi altra, incluso, in seguito, quella islamica).

Infine, Al-Uzza era stata portata alla Mecca dai Quraysh e aggiunta ai culti già stabiliti nella Kaaba. Al tempo di Maometto era la più importante delle divinità meccane, forse a parte Hubal (il Signore), probabilmente un altro termine per definire Allah. Il suo santuario principale era in una valle chiamata Hurad, appena fuori Mecca, dove sorgeva un haram e un altare sacrificale molto frequentato[18], su cui venivano immolati inizialmente esseri umani e poi animali (sebbene a Duma e Hira i sacrifici umani continuassero). Anche Maometto, in gioventù, secondo la tradizione, aveva sacrificato una pecora a Al-Uzza (e questo atto potrebbe benissimo essere stato compiuto sul Monte Hira, noto luogo di devozione al dio della luna Allah e sua figlia al-Uzza e sul quale avvenne poi l’incontro tra Maometto e l’angelo) ma si narra che durante lo scontro armato tra i meccani e i Musulmani a Badr i primi innalzarono il vessillo di al-Uzza in battaglia e che per questo, dopo la vittoria, il Profeta inviò Khalid ibn al-Walid (che poi conquistò la Siria all’Islam), a distruggere il tempio di al-Uzza a Nakhla[19].

Una volta distrutti tutti gli idoli, Allah regnava incontrastato nel Hijaz e la dea madre era scomparsa dalla sfera della religione araba, ma essa sopravvive ancora nelle leggende musulmane in quelli che vengono comunemente definiti i “versetti satanici”, un capitolo della vita di Maometto che i Musulmani vogliono dimenticare e che, per le vicende che seguirono, ha reso famoso, qualche anno fa, un romanzo omonimo di Salman Rushdie.

L’ambientazione è la Mecca, alcuni anni prima della Hijra, molto probabilmente nel 619 d.C., quando il protettore di Maometto, Abu Talib, e sua moglie, Khadija, erano entrambi morti o in punto di morte. I meccani erano diventati sempre più ostili verso il Profeta e ridicolizzavano la sua missione in ogni modo possibile. La cosa peggiore era che spesso lo tentavano promettendogli fama e fortuna se si fosse astenuto dall’attaccare le loro divinità. Maometto non era disposto a compromettere la sua missione e aveva sempre declinato le loro offerte, finché, come narra al-Tabari, non arrivò la tentazione più grande, quando i meccani offrirono a Maometto un compromesso tale per cui egli avrebbe adorato al-Lat e al-’Uzza per un anno, e essi avrebbero adorato Allah per un anno.

A questo punto i Profeta, tentato da Satana, avrebbe risposto, secondo al-Tabari:

“Che ne pensate voi di al-Lāt e di al-ʿUzzā

e di Manāt, il terzo idolo?

Ecco le gharānīq, la cui intercessione è cosa grata a Dio“[20]

(Ṭabarī, Jāmiʿ al-bayān ʿan taʿwīl al-Qurʾān, XVII, pp. 186-90)

La parola araba “gharānīq” del “verso satanico” è un “hapax”, un vocabolo che ricorre solo in questo testo, e si riferirebbe, secondo i commentatori, alle gru della Numidia ma, poiché un titolo della triade sacra era “le tre sublimi gru”, il significato implicito era quello di un’ammissione dell’esistenza delle tre divinità e un’attestazione del loro ruolo come intermediari divini.

Secondo Ṭabarī, le parole destarono forte stupore tra gli astanti che non si aspettavano che Maometto scendesse a patti con il politeismo pagano della stragrande maggioranza della città. Conseguentemente, sempre secondo al-Tabari, sarebbe stata avviata una preghiera collettiva per sottolineare la ritrovata concordia cittadina e la notizia dei “versetti satanici” avrebbe persino convinto alcuni emigrati (“muhājirūn”) a tornare dall’Abissinia, dove si erano rifugiati.

Oggi ci appare evidente l’incontestabile vantaggio politico derivante da una interpretazione sincretica e accomodante da parte di Maometto, ma è, altresì, chiaro che il prezzo spirituale di tale vantaggio sarebbe stato eccezionale, dal momento che il Profeta avrebbe smentito il più volte asserito monoteismo assoluto della nuova religione.

La mattina seguente, infatti, Maometto ritrattò quanto affermato, chiarendo che le parole gli erano state sussurrate all’orecchio sinistro (e non a quello destro, come normalmente faceva l’arcangelo Gabriele) e che quindi erano di origine satanica.

I “versetti satanici” furono disconosciuti da Maometto che fornì, al loro posto, l’autentica rivelazione:

“Che ne pensate voi di al-Lāt e di al-ʿUzzā

e di Manāt, il terzo idolo?

Voi dunque avreste i maschi e Lui le femmine?

La divisione sarebbe iniqua!

Esse non sono che nomi dati da voi e da’ vostri padri,

pei quali Iddio non v’inviò autorità alcuna.

Costoro non seguono altro che congetture e le passioni dell’animo,

mentre già giunse loro dal Signore la Guida“[21]

Che cosa significa questa “correzione”? In una società patriarcale come quella araba era considerato un peccato avere solo figlie (come accaduto proprio a Maometto che pare fosse notevolmente imbarazzato per questo motivo) e, dunque, nel caso le tre divinità fossero state reali, Allah sarebbe risultato imperfetto a causa della sua incapacità di procreare figli maschi. Inoltre, come sostenuto da Alfred Guillaume[22], l’interpolazione avrebbe reso quegli esseri divini o semi-divini intercessori di Allah, un ufficio che nell’Islam doveva essere accordato solo a Maometto stesso.

Conseguentemente le parole pronunciate da Maometto vennero successivamente eliminate dalla versione canonizzata del Corano, rimanendo, però, in un canto che i meccani utilizzavano quando camminavano intorno alla Pietra Nera[23].

Resta il fatto che, seppur per poche ore, il Profeta fosse sceso a compromessi seri con il paganesimo, con conseguenze fondamentali, dal momento che, se questa leggenda fosse vera (come ammesso in generale da numerosi commentatori musulmani), dovremmo pensare che non esista alcuna certezza che altre parti del Corano non siano state ispirate da Satana e non da Dio. Una delle più belle hadith riporta è il seguente discorso di Allah a Maometto: “il mio servo [Maometto] mi è sempre vicino con le sue opere volontarie di pietà, tanto che ho imparato ad amarlo e da quando lo amo io sono il suo occhio, il suo orecchio, la sua lingua, il suo piede, la sua mano. Egli vede attraverso di me, sente attraverso di me, parla attraverso di me, si muove e prova sentimenti attraverso di me“[24], ma se Maometto è “pura creta nelle mani di Dio”, come avrebbe potuto Dio stesso ammettere l’esistenza di divinità femminili? Il Profeta risolse il problema affermando: “Non inviammo prima di te nessun messaggero e nessun profeta, senza che Satana si intromettesse nella sua recitazione. Ma Allah abroga quello che Satana suggerisce. Allah conferma i Suoi segni. Allah è sapiente, saggio“[25], ma rimane l’incongruenza della possibilità satanica di interpolare il messaggio divino trasmesso direttamente attraverso il Profeta.

Senza addentrarci in questioni teologiche che poco ci riguardano, ciò che conta è che alla base del proto-islamismo (e, si sarebbe quasi tentati di dire, in competizione con esso) troviamo istanze di femminino sacro ben evidenti che, sebbene progressivamente nascoste da una società fortemente maschilista, tendono a riemergere in simboli, azioni, discorsi ancora vivi ed attivi nell’Islam odierno.

Ciò appare particolarmente evidente nello Sciismo e nel Sufismo, le correnti più mistiche del mondo musulmano. Non è un caso che nel Sufismo la “Sophia”, la saggezza di Allah che illumina i cuori dei saggi esoteristi sia definita “l’ultima immagine di Dio, l’Amato … la forma principale al di là della forma, l’ostacolo alla Via e la Via …“[26] e sia considerata così fondamentale da assumere una personalità a sé stante. Allo stesso modo, non è un caso che nello Sciismo esista un particolare culto di Fatma, vista come madre del Logos, in una palese eredità del ruolo già appartenuto in ambito iranico a Spenta Armaiti, e come fonte della saggezza dell’Imam[27], venendo a rappresentare, in fin dei conti, di nuovo una sorta di Sophia.

Proprio riguardo alla figura della Sophia, Ibn Arabi afferma che la sua natura universale (“tavi’at al-kull”) “è il lato femminile o materno dell’atto creativo. Lei è il ‘misericordioso soffio’ di Dio” [Nafa ar-Rahman]“[28] e che essa è anche la dimora di Dio perché “Dov’era il vostro Signore prima di creare la Creazione? Era in una nuvola, non c’era spazio sopra o sotto e la nuvola era la sua Saggezza“[29] ’46.

Infine, all’interno dell’Islam sufi, i principi divini maschile e femminile sono caratterizzati dalla penna e dalla tavoletta: la penna è Dio che scrive sul tabula rasa dell’anima del mondo[30], con un forte riferimento all’atto generativo e alla congiunzione tra principio maschile e femminile.

Ecco, dunque, che, ancora una volta, ritorna il principio generativo come nucleo fondamentale, pur nascosto e dissimulato, del senso religioso. Ma, in una società in cui la componente maschile impera al punto da informare di sé pervasivamente l’intero ambito religioso, anche il solo riferimento a tale nucleo risulta scandaloso. Eppure, il principio primo archetipico maternale trova comunque il modo di riemergere …

[1] Daniele, cap.3

[2] I Re 14:23, 2 Re 18:4, 23:14, Isaia 17:08, 27:9, Ger. 43:13; Ez. 08:05; Michea 5:13

[3] C. Farah, Islam, Barron’s Educational Series 2003, p.28

[4] I Re 19:18

[5]W. Robertson Smith, Lectures on the Religion of the Semites, II, Sheffield Academic Press 2009, p. 109 ss.

[6] A. Guillaume, The Life of Mohammad, Oxford University Press 2002, p.49

[7] Ad esempio F.E. Peters, Muhammad and the Origins of Islam, State University of New York Press 1994, pp. 98 ss.

[8] A. McLean, The Triple Goddess: An Exploration of the Archetypal Feminine, Phanes Press 1991, passim

[9] M. Stone, Ancient Mirrors of Womanhood: A Treasury of Goddess and Heroine Lore from Around the World, beacon Press 1990, passim

[10] A. McLean, Citato, pp. 80 ss.

[11] J. Teixidor, The Pantheon of Palmyra, Brill Academic 1997, pp. 55-58.

[12] A. Guillaume, Citato, p.61

[13] P. Hitti, History of the Arabs, Palgrave Macmillan 2002, p.98

[14] T. Andrae, Qu’ran, Religion and Theology, Volume 1, Routledge 2008, p.87

[15] E. Neumann, The Great Mother an Analysis of the Archetype, Kessinger Publishing 2004, pp.67-68

[16] A. Guillaume, Citato, p. 207

[17] F.E. Peters, Citato, p.110

[18] A. Guillaume, Citato, p. 108

[19] Ivi, pp. 565-566

[20] al-Ṭabarī, Jāmiʿ al-Bayān ʿan Taʿwīl al-Qurʾān, XVII, pp. 186-90

[21] Il Corano,m53:19-23. Trad. A.Bausani, BUR 2006

[22] A. Guillaume, Citato, pp. 112 ss.

[23] Ivi, p. 36

[24] I. Goldziher, Mohammed and Islam, General Books LLC. 2010, pp.42-43

[25] Corano, 22:52

[26] K. Cragg, Counsels in Contemporary Islam, ACLS Humanities 2008, p.81

[27] H. Corbin, Swedenborg & Esoteric Islam, Swedenborg Foundation Publishers 1995, p.47

[28] T. Burckhardt, Introduction to Sufi Doctrine, Fons Vitae 1997, pp.67-69

[29] ivi

[30] L. Bakhtiar, Sufi: Expressions of the Mystic Quest, Thames & Hudson 2004, pp. 86 ss.

Centro Studi La Runa.

Notoriamente l’Islam è la religione in più rapida crescita nel mondo e quella, con il Giudaismo, più rigidamente monoteistica: il “tawheed” (la concezione dell’unicità di Dio) è così fondamentale che la prima frase della “Shahadada”, la dichiarazione di fede che costituisce il primo pilastro dell’Islam, proclama, in modo non dissimile dal “Sh’ma Yisrael” ebraico, il più inequivocabile credo monoteistico (“Ash-hadu an laa ilaaha illallah”, letteralmente “io testimonio che non vi è alcun Dio all’infuori di Allah”). Tenendo conto che in tutto il Corano ogni riferimento ad Allah avviene con il pronome di terza persona maschile, risulta chiaramente la qualità evidentemente e prettamente maschilista dell’Islam, che non lascia alcuno spazio ad alcuna forma di femminilizzazione del divino. Insomma, oggettivamente, nell’analisi dell’Islam dobbiamo ammettere di trovarci di fronte ad una completa esclusione del femminino sacro.

Almeno apparentemente.

In realtà, però, l’Islam non nasce dal nulla, ma da un substrato religioso molto composito ben presente e radicato nell’Arabia pre-islamica, un substrato in cui il concetto di divinità femminile è evidente e che riemerge, qua e là, all’interno della concezione maschilista musulmana.

Così, il luogo più sacro dei Musulmani è la Kaaba, alla Mecca, che contiene la pietra meteoritica nera, oggetto di venerazione da ben prima dell’avvento dell’Islam e che, in origine, era il “trono di Iside”; così il simbolo dell’Islam è la Mezzaluna crescente (a volte insieme ad una stella) che originariamente era segno di riconoscimento (anche come tatuaggio delle sacerdotesse) del culto della Grande Dea babilonese; così altri oggetti considerati “sacri” sono le torri (propriamente minareti) delle moschee, che erano uno dei simboli principali del paganesimo babilonese sin dai tempi di Nimrod (la cui moglie, Semiramide, eresse una torre di 130 metri a Babilonia, davanti alla quale tutti si prostrarono[1]) e che (anche in forma di obelisco) erano originariamente simbolo della fecondazione della madre terra nel contesto del culto solare legato a Baal[2].

Minareti, culti meteoriti, mezzelune e la Stella babilonese sono, dunque, tutti rimandi a culti pagani precedenti in cui il femminino sacro è molto evidente.

Ma possiamo anche spingerci più in là, facendo risalire persino il culto di Allah allo stesso substrato culturale e affermando che Allah era in origine una divinità pagana, legata al culto astrologico della fertilità e a vari altri aspetti del paganesimo babilonese. I Musulmani in genere sostengono Allah è la stessa divinità adorata (seppur con numerosi errori teologici) nella tradizione giudaico-cristiana, ma, ad esempio, lo studioso islamico Caesar Farah afferma: “non c’è ragione, quindi, per accettare l’idea che Allah passò ai Musulmani dai Cristiani e dagli Ebrei“[3] e spiega che come una tale ascendenza mostrerebbe caratteri di contraddizione non riscontrabili se, invece, tracciassimo la genealogia della divinità in una linea che, attraverso lo Yemen, risale fino a Babilonia, in cui il culto di Baal era condotto con sacrifici, prostrazioni e con l’usanza di “baciare l’idolo”[4], in modo non dissimile dai servizi di culto condotti presso la Kaaba e in altri luoghi in Arabia (in particolare dell’Arabia centrale), nei quali, tra l’altro, sono state trovate iscrizioni con il nome di Baal. Allo stesso modo, il grande studioso William Robertson Smith ha sostenuto che i culti più sviluppati d’Arabia non appartenevano ai nomadi puri (che potevano essere entrati in contatto con le religioni giudeo-cristiane) ma a insediamenti agricoli e commerciali di origine mesopotamica, che i beduini visitavano solo come pellegrini in adempimento di voti[5], così come descritto anche da Ibn Ishaq quando racconta la storia di una donna Jurhum che “era sterile e promise ad Allah che se avesse partorito un figlio lo avrebbe dato alla Kaaba come schiavo per servire il tempio e prendersi cura di esso[6]“.

Tutto ciò ci rimanda inequivocabilmente al culto della fertilità mesopotamico legato a Baal, un culto evidentemente solo nominalmente sostituito con gli dei del deserto (l’aramaico Allah e il Hubal yemenita) ma sostanzialmente inalterato. Ebbene, proprio in tale culto era implicita e sempre presente la relazione tra un alto dio maschile e una “dea madre”, nata dal riflesso di una società primitiva tribale in cui la famiglia era nucleo centrale, alla base dei rapporti di solidarietà, ricchezza, protezione e sostegno quotidiano e in cui risultava naturale l’esistenza di una famiglia divina a cui rivolgere preghiere.

In che modo tutto ciò si relaziona con la presenza di un culto del femminino sacro alla radice dell’Islam? Ebbene, i ritrovamenti archeologici nella Penisola araba hanno mostrato un gran numero di iscrizioni su rocce, tavolette e pareti in cui si delinea il culto di una famiglia di quattro persone, un dio e le sue tre “figlie” o dee. Molti hanno interpretato tale famiglia come Allah e la sua progenie[7], sottintendendo in questo modo la presenza di una quinta componente, genitrice delle tre dee, ma, in effetti, la simbolizzazione della divinità generatrice come una mezzaluna posta sopra le figure delle tre divinità create, stante la già menzionata simbologia femminina lunare, potrebbe anche far pensare ad un sottintendimento proprio di Allah, padre invisibile e increato onnipresente, e ad una raffigurazione propriamente riconducibile alla dea madre.

Comunque stiano le cose, di particolare importanza è la presenza di un ossequio a tre dee, collaboratrici di Allah e oggetto di culto, di radice evidentemente riconducibile ai culti astronomici babilonesi, nel pantheon pre-islamico.

Come ha sottolineato Adam McLean[8], la triplicità della dea è molto importante, dal momento che, non trattandosi semplicemente di una moltiplicazione per tre, ma piuttosto una triplice manifestazione, la Dea si rivela su tre livelli, nei tre regni del mondo e dell’umanità e le sue tre facce corrispondono a cielo, terra e inferi, o passato, presente e futuro. L’aspetto più importante della triplice dea è la sua manifestazione come Vergine / Madre / Tempo: la rappresentazione più semplice con la quale tutti possono identificare le tre fasi della vita della donna (giovane donna / madre / donna vecchia). Ebbene, è interessante notare che queste tre dee erano, in alcuni luoghi, rappresentate da meteoriti o “aerolithoi”, pietre cadute dal cielo, proprio come la pietra della Kaaba alla Mecca (così nel tempio di Afrodite a Cipro, nel tempio di Baalat presso Byblos e nei templi della dea Cibele a Cartagine e in Asia Minore[9]) e che in tutta l’Arabia questi stessi simboli sono stati trovati a rappresentare il culto di una triplice dea araba, tanto da permettere a McLean[10] di affermare: “molto prima della venuta dell’austero sistema patriarcale islamico, il popolo arabo adorava questa trinità di dee del deserto che erano, in realtà, i tre aspetti dell’unica dea. Così Al-Uzza (‘la potente’) rappresentava l’aspetto guerriero e della vergine, era la dea della stella del mattino nel deserto che aveva un santuario in un boschetto di acacie a sud della Mecca, dove era venerata sotto forma di una sacra pietra; Al-Lat, il cui nome significa semplicemente ‘Dea’, era l’aspetto connesso con la Madre Terra e i suoi frutti e con il governo della fecondità ed era adorata in At-Ta’if vicino alla Mecca, sotto forma di un grande blocco di granito bianco grezzo; Manat, l’aspetto vegliardo della Dea, stabiliva il destino e la morte e il suo santuario principale era situato sulla strada tra La Mecca e Medina, dove era venerata, sotto forma di una pietra nera non tagliata“.

Questa dea era la stessa che appariva sotto molti nomi in tutto il mondo dell’antichità (Astarte, Semiramide, Astarot, Iside, Venere, Fortuna, Diana, Astarte, Elat, ecc.) e, alla luce di ciò, non appare così strano che uno degli aspetti del culto della dea sopravvissuto all’Islam (così come, per esempio, nel Cattolicesimo romano) sia il rosario: attraverso i secoli gli adoratori di dee avevano usato il rosario per la preghiera (e, infatti, è ancora in uso nel culto di divinità femminili in tutto il mondo, per esempio tra gli Indù in India) collegata al culto della fertilità (attraverso la ripetizione mantrica dei nomi divini) e la sua eredità è stata raccolta dal “tasbih” (“subha”) arabo (il rosario musulmano che dovrebbe contenere 99 perline a rappresentare i titoli di Allah ma che, in realtà, ne ha 33 cioè 3-3 a simboleggiare i tre avatar della divinità), il cui nome significativamente, è traducibile semplicemente come “‘un oggetto con cui si loda”.

Sussiste anche la possibilità che, all’interno della famiglia divina, non esistesse una “Gran Madre” sottintesa ma, in una sintesi sincretistica tra concezione di generatività e generato (presente, per altro, in numerose altre culture, ad esempio in miti relativi Shingmoo in Cina, Hertha nell’antica Germania, Nutria in Etruria, Indrani in India, Afrodite in Grecia, Venere a Roma, Cibele in Asia Minore e Cartagine, Diana a Efeso, Iside in Egitto, etc), essa fosse espressa proprio attraverso le cosiddette “figlie di Allah”, Al-Lat, Manat e Al-Uzza, le cui figure vale la pena di analizzare un po’ più approfonditamente.

Al-Lat, la versione femminile dell’Allah aramaico, era la “Signora del Tempio” nel Pantheon semitico di Palmira, spesso citato nelle fonti antiche. Il suo culto era condiviso dalle tribù dei Banu Akat e dei Banu Nurbel in quella città, che probabilmente fornivano i guardiani o sacerdoti per il suo santuario, quasi certamente costruito dopo l’occupazione dei Nabatei della Siria[11]. Al-Lat era la dea madre (al-Ilahah), che rappresentava il sole, era la figura materna tra gli dei e le dee, la Grande Madre Terra della mitologia antica, e l’Astarte degli Arabi, citata già da Erodoto e il cui culto, seppure con varianti nomi nazionali, univa palmireni e membri delle tribù occidentali[12]. Portata nell’Hijaz da Palmira, probabilmente attraverso Teima, essa ebbe, come accennato, in Ta’if (città in ottimi rapporti con la Mecca) il centro del suo culto, con un tempio in cui era rappresentata con un quadrato di pietra[13] (e, d’altra parte, la dea madre era spesso rappresentata da un pietra, un montagna, una grotta, o pilastro di roccia). Dal momento che i Nabatei veneravano Allat come la “madre degli dei”, Tor Andrae ritiene che sia possibile presumere che in ambiente arabo essa corrispondesse alla grande dea semitica della maternità, della fertilità e del cielo[14], spesso chiamata semplicemente “Al Rabba”, “la sovrana” (un titolo che apparteneva anche a Ishtar e Astarte). Dopo che Maometto conquistò la Mecca e alcune delle sue tribù vicine, si rivolse contro Ta’if e il suo tempio di Al-Lat, distruggendolo, ma è altamente probabile che tale ostilità nascesse anche (se non soprattutto), dalla variante di culto solare (influenzato da ragioni culturali) che i normale culto lunare della dea aveva assunto in Arabia e che, in qualche modo, entrava in diretta concorrenzialità con il culto di Allah predicato dal Profeta[15].

Manat si ritiene fosse la dea autoctona degli Arabi che appare qualche tempo prima di Al-Uzza e Al-Lat. Il suo nome compare nel tempio di Baal nel 32 d.C., ma ha origine certamente molto prima. Essa era colei che controllava la fortuna e il mistero della vita e della morte, era la divinità principale degli al-Aus e degli al-Khazraj e riceveva una particolare venerazione a Yathrib (Medina), dove era rappresentata da un’immagine di legno che durante il culto veniva coperta di sangue[16]. Ibn al-Khalbi afferma che i Bedu erano soliti andare in ”Hajj” (pellegrinaggio) al suo tempio e durante il percorso non si radevano il capo, operazione che compivano solo al ritorno (secondo il rituale ripreso completamente dall’Islam)[17]. Come le Moire in Grecia, questa dea del destino e del tempo fu venerata con zelo (era lei che si occupava delle nascite, del matrimonio e della morte, della guerra e delle incursioni) ma il suo culto stava diminuendo al tempo di Maometto, probabilmente a causa dell’influenza ebraica a Medina (il che dimostra quanto gli al-Aus e gli al-Khazraj fossero disposti ad abbandonare la loro religione a favore di qualsiasi altra, incluso, in seguito, quella islamica).

Infine, Al-Uzza era stata portata alla Mecca dai Quraysh e aggiunta ai culti già stabiliti nella Kaaba. Al tempo di Maometto era la più importante delle divinità meccane, forse a parte Hubal (il Signore), probabilmente un altro termine per definire Allah. Il suo santuario principale era in una valle chiamata Hurad, appena fuori Mecca, dove sorgeva un haram e un altare sacrificale molto frequentato[18], su cui venivano immolati inizialmente esseri umani e poi animali (sebbene a Duma e Hira i sacrifici umani continuassero). Anche Maometto, in gioventù, secondo la tradizione, aveva sacrificato una pecora a Al-Uzza (e questo atto potrebbe benissimo essere stato compiuto sul Monte Hira, noto luogo di devozione al dio della luna Allah e sua figlia al-Uzza e sul quale avvenne poi l’incontro tra Maometto e l’angelo) ma si narra che durante lo scontro armato tra i meccani e i Musulmani a Badr i primi innalzarono il vessillo di al-Uzza in battaglia e che per questo, dopo la vittoria, il Profeta inviò Khalid ibn al-Walid (che poi conquistò la Siria all’Islam), a distruggere il tempio di al-Uzza a Nakhla[19].

Una volta distrutti tutti gli idoli, Allah regnava incontrastato nel Hijaz e la dea madre era scomparsa dalla sfera della religione araba, ma essa sopravvive ancora nelle leggende musulmane in quelli che vengono comunemente definiti i “versetti satanici”, un capitolo della vita di Maometto che i Musulmani vogliono dimenticare e che, per le vicende che seguirono, ha reso famoso, qualche anno fa, un romanzo omonimo di Salman Rushdie.

L’ambientazione è la Mecca, alcuni anni prima della Hijra, molto probabilmente nel 619 d.C., quando il protettore di Maometto, Abu Talib, e sua moglie, Khadija, erano entrambi morti o in punto di morte. I meccani erano diventati sempre più ostili verso il Profeta e ridicolizzavano la sua missione in ogni modo possibile. La cosa peggiore era che spesso lo tentavano promettendogli fama e fortuna se si fosse astenuto dall’attaccare le loro divinità. Maometto non era disposto a compromettere la sua missione e aveva sempre declinato le loro offerte, finché, come narra al-Tabari, non arrivò la tentazione più grande, quando i meccani offrirono a Maometto un compromesso tale per cui egli avrebbe adorato al-Lat e al-’Uzza per un anno, e essi avrebbero adorato Allah per un anno.

A questo punto i Profeta, tentato da Satana, avrebbe risposto, secondo al-Tabari:

“Che ne pensate voi di al-Lāt e di al-ʿUzzā

e di Manāt, il terzo idolo?

Ecco le gharānīq, la cui intercessione è cosa grata a Dio“[20]

(Ṭabarī, Jāmiʿ al-bayān ʿan taʿwīl al-Qurʾān, XVII, pp. 186-90)

La parola araba “gharānīq” del “verso satanico” è un “hapax”, un vocabolo che ricorre solo in questo testo, e si riferirebbe, secondo i commentatori, alle gru della Numidia ma, poiché un titolo della triade sacra era “le tre sublimi gru”, il significato implicito era quello di un’ammissione dell’esistenza delle tre divinità e un’attestazione del loro ruolo come intermediari divini.

Secondo Ṭabarī, le parole destarono forte stupore tra gli astanti che non si aspettavano che Maometto scendesse a patti con il politeismo pagano della stragrande maggioranza della città. Conseguentemente, sempre secondo al-Tabari, sarebbe stata avviata una preghiera collettiva per sottolineare la ritrovata concordia cittadina e la notizia dei “versetti satanici” avrebbe persino convinto alcuni emigrati (“muhājirūn”) a tornare dall’Abissinia, dove si erano rifugiati.

Oggi ci appare evidente l’incontestabile vantaggio politico derivante da una interpretazione sincretica e accomodante da parte di Maometto, ma è, altresì, chiaro che il prezzo spirituale di tale vantaggio sarebbe stato eccezionale, dal momento che il Profeta avrebbe smentito il più volte asserito monoteismo assoluto della nuova religione.

La mattina seguente, infatti, Maometto ritrattò quanto affermato, chiarendo che le parole gli erano state sussurrate all’orecchio sinistro (e non a quello destro, come normalmente faceva l’arcangelo Gabriele) e che quindi erano di origine satanica.

I “versetti satanici” furono disconosciuti da Maometto che fornì, al loro posto, l’autentica rivelazione:

“Che ne pensate voi di al-Lāt e di al-ʿUzzā

e di Manāt, il terzo idolo?

Voi dunque avreste i maschi e Lui le femmine?

La divisione sarebbe iniqua!

Esse non sono che nomi dati da voi e da’ vostri padri,

pei quali Iddio non v’inviò autorità alcuna.

Costoro non seguono altro che congetture e le passioni dell’animo,

mentre già giunse loro dal Signore la Guida“[21]

Che cosa significa questa “correzione”? In una società patriarcale come quella araba era considerato un peccato avere solo figlie (come accaduto proprio a Maometto che pare fosse notevolmente imbarazzato per questo motivo) e, dunque, nel caso le tre divinità fossero state reali, Allah sarebbe risultato imperfetto a causa della sua incapacità di procreare figli maschi. Inoltre, come sostenuto da Alfred Guillaume[22], l’interpolazione avrebbe reso quegli esseri divini o semi-divini intercessori di Allah, un ufficio che nell’Islam doveva essere accordato solo a Maometto stesso.

Conseguentemente le parole pronunciate da Maometto vennero successivamente eliminate dalla versione canonizzata del Corano, rimanendo, però, in un canto che i meccani utilizzavano quando camminavano intorno alla Pietra Nera[23].

Resta il fatto che, seppur per poche ore, il Profeta fosse sceso a compromessi seri con il paganesimo, con conseguenze fondamentali, dal momento che, se questa leggenda fosse vera (come ammesso in generale da numerosi commentatori musulmani), dovremmo pensare che non esista alcuna certezza che altre parti del Corano non siano state ispirate da Satana e non da Dio. Una delle più belle hadith riporta è il seguente discorso di Allah a Maometto: “il mio servo [Maometto] mi è sempre vicino con le sue opere volontarie di pietà, tanto che ho imparato ad amarlo e da quando lo amo io sono il suo occhio, il suo orecchio, la sua lingua, il suo piede, la sua mano. Egli vede attraverso di me, sente attraverso di me, parla attraverso di me, si muove e prova sentimenti attraverso di me“[24], ma se Maometto è “pura creta nelle mani di Dio”, come avrebbe potuto Dio stesso ammettere l’esistenza di divinità femminili? Il Profeta risolse il problema affermando: “Non inviammo prima di te nessun messaggero e nessun profeta, senza che Satana si intromettesse nella sua recitazione. Ma Allah abroga quello che Satana suggerisce. Allah conferma i Suoi segni. Allah è sapiente, saggio“[25], ma rimane l’incongruenza della possibilità satanica di interpolare il messaggio divino trasmesso direttamente attraverso il Profeta.

Senza addentrarci in questioni teologiche che poco ci riguardano, ciò che conta è che alla base del proto-islamismo (e, si sarebbe quasi tentati di dire, in competizione con esso) troviamo istanze di femminino sacro ben evidenti che, sebbene progressivamente nascoste da una società fortemente maschilista, tendono a riemergere in simboli, azioni, discorsi ancora vivi ed attivi nell’Islam odierno.

Ciò appare particolarmente evidente nello Sciismo e nel Sufismo, le correnti più mistiche del mondo musulmano. Non è un caso che nel Sufismo la “Sophia”, la saggezza di Allah che illumina i cuori dei saggi esoteristi sia definita “l’ultima immagine di Dio, l’Amato … la forma principale al di là della forma, l’ostacolo alla Via e la Via …“[26] e sia considerata così fondamentale da assumere una personalità a sé stante. Allo stesso modo, non è un caso che nello Sciismo esista un particolare culto di Fatma, vista come madre del Logos, in una palese eredità del ruolo già appartenuto in ambito iranico a Spenta Armaiti, e come fonte della saggezza dell’Imam[27], venendo a rappresentare, in fin dei conti, di nuovo una sorta di Sophia.

Proprio riguardo alla figura della Sophia, Ibn Arabi afferma che la sua natura universale (“tavi’at al-kull”) “è il lato femminile o materno dell’atto creativo. Lei è il ‘misericordioso soffio’ di Dio” [Nafa ar-Rahman]“[28] e che essa è anche la dimora di Dio perché “Dov’era il vostro Signore prima di creare la Creazione? Era in una nuvola, non c’era spazio sopra o sotto e la nuvola era la sua Saggezza“[29] ’46.

Infine, all’interno dell’Islam sufi, i principi divini maschile e femminile sono caratterizzati dalla penna e dalla tavoletta: la penna è Dio che scrive sul tabula rasa dell’anima del mondo[30], con un forte riferimento all’atto generativo e alla congiunzione tra principio maschile e femminile.

Ecco, dunque, che, ancora una volta, ritorna il principio generativo come nucleo fondamentale, pur nascosto e dissimulato, del senso religioso. Ma, in una società in cui la componente maschile impera al punto da informare di sé pervasivamente l’intero ambito religioso, anche il solo riferimento a tale nucleo risulta scandaloso. Eppure, il principio primo archetipico maternale trova comunque il modo di riemergere …

[1] Daniele, cap.3

[2] I Re 14:23, 2 Re 18:4, 23:14, Isaia 17:08, 27:9, Ger. 43:13; Ez. 08:05; Michea 5:13

[3] C. Farah, Islam, Barron’s Educational Series 2003, p.28

[4] I Re 19:18

[5]W. Robertson Smith, Lectures on the Religion of the Semites, II, Sheffield Academic Press 2009, p. 109 ss.

[6] A. Guillaume, The Life of Mohammad, Oxford University Press 2002, p.49

[7] Ad esempio F.E. Peters, Muhammad and the Origins of Islam, State University of New York Press 1994, pp. 98 ss.

[8] A. McLean, The Triple Goddess: An Exploration of the Archetypal Feminine, Phanes Press 1991, passim

[9] M. Stone, Ancient Mirrors of Womanhood: A Treasury of Goddess and Heroine Lore from Around the World, beacon Press 1990, passim

[10] A. McLean, Citato, pp. 80 ss.

[11] J. Teixidor, The Pantheon of Palmyra, Brill Academic 1997, pp. 55-58.

[12] A. Guillaume, Citato, p.61

[13] P. Hitti, History of the Arabs, Palgrave Macmillan 2002, p.98

[14] T. Andrae, Qu’ran, Religion and Theology, Volume 1, Routledge 2008, p.87

[15] E. Neumann, The Great Mother an Analysis of the Archetype, Kessinger Publishing 2004, pp.67-68

[16] A. Guillaume, Citato, p. 207

[17] F.E. Peters, Citato, p.110

[18] A. Guillaume, Citato, p. 108

[19] Ivi, pp. 565-566

[20] al-Ṭabarī, Jāmiʿ al-Bayān ʿan Taʿwīl al-Qurʾān, XVII, pp. 186-90

[21] Il Corano,m53:19-23. Trad. A.Bausani, BUR 2006

[22] A. Guillaume, Citato, pp. 112 ss.

[23] Ivi, p. 36

[24] I. Goldziher, Mohammed and Islam, General Books LLC. 2010, pp.42-43

[25] Corano, 22:52

[26] K. Cragg, Counsels in Contemporary Islam, ACLS Humanities 2008, p.81

[27] H. Corbin, Swedenborg & Esoteric Islam, Swedenborg Foundation Publishers 1995, p.47

[28] T. Burckhardt, Introduction to Sufi Doctrine, Fons Vitae 1997, pp.67-69

[29] ivi

[30] L. Bakhtiar, Sufi: Expressions of the Mystic Quest, Thames & Hudson 2004, pp. 86 ss.

Centro Studi La Runa.

i Misteri di Eleusi :incontro fra la vita e la morte

di Stefano Arcella.

_

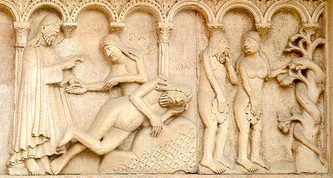

Il significato generale dei Misteri.

Prima di entrare nel merito dei Misteri di Eleusi è bene chiarire al lettore il significato generale che, nel mondo classico, si attribuiva al sostantivo “Mysteria”. Esso designa i segreti, ossia conoscenze inaccessibili, in ragione stessa della loro natura e della loro profondità, alla maggioranza degli uomini e riservate solo a quei pochi, dotati delle qualità intellettive e della sensibilità spirituale necessarie per accoglierle ed interiorizzarle. Un livello di conoscenza riservato a pochi eletti (ossia persone scelte secondo un criterio rigorosamente selettivo), quindi esoterico nel senso pieno del termine ed iniziatico in quanto concernente il percorso interiore per l’inizio di una nuova vita. Gli antichi Elleni non concepiscono che si possa partecipare a chiunque, indistintamente e senza precauzioni, le dottrine spirituali e la stessa impostazione aristocratica – nel senso qualitativo dell’espressione – riguarda l’accesso alle arti ed alle scienze. Per essi la medicina e la stessa filosofia, nei suoi aspetti più profondi, restano scienze segrete. Per la medicina, abbiamo la testimonianza di Sorano, il quale nella sua Vita di Ippocrate, scrive:

“Ippocrate insegnava la sua arte a coloro che erano qualificati per apprenderla, facendo loro prestar giuramento… Infatti le cose sacre si rivelano a uomini consacrati: i profani non possono occuparsene, prima di essere stati iniziati ai sacri riti di questa scienza” (in V. Magnien, tr.it. I Misteri d’Eleusi, Edizioni di Ar, Padova, 1996, p.21).

Questo riferimento alla medicina può apparire estraneo all’argomento specifico delle religioni misteriche, per chi guardi le cose dal punto di vista della mentalità scientifica moderna che separa rigorosamente scienza e religione, ma non lo è affatto se ci si cala nella mentalità degli Antichi per i quali l’essere umano è un tutto unitario che si articola nei tre elementi costituitivi di soma, psyché e nous (corpo, anima e mente); la salute del corpo e dell’anima sono strettamente connesse, ogni squilibrio fisico riflette un disordine più profondo. L’accesso alle dottrine spirituali più segrete è quindi la base per una migliore e diversa armonia dell’essere umano, anche sul piano fisico, poiché, come spiega Plotino nelle Enneadi, i piani dell’Essere sono distinti ma collegati. Per la filosofia sono illuminanti le testimonianze di Clemente d’Alessandria e di Giamblico sui Pitagorici e su Platone, nonché quella dell’imperatore Giuliano sugli Stoici.

“Non soltanto i Pitagorici e Platone – scrive Clemente d’Alessandria – nascondono la maggior parte dei loro princìpi dottrinali, ma gli stessi Epicurei dicono di avere dei segreti, e di non permettere a chiunque di consultare i libri nei quali sono esposti. D’altra parte ancora, secondo gli Stoici, Zenone scrisse alcuni trattati che essi non danno da leggere facilmente ai loro discepoli” (Stromata, V, 9).

“I più importanti e universali princìpi insegnati alla loro scuola – dice Giamblico – i Pitagorici li conservavano sempre in loro stessi, osservando un perfetto silenzio, in guisa da non svelarli agli exoterici, e affidandosi senza l’ausilio della scrittura, come divini misteri, alla memoria di quelli che dovevano succedere loro” (Vita di Pitagora, edizione Nauck, 32, par.226).

“Si ingiungeva a quelli del Portico di venerare gli Dei, di essere iniziati a tutti i Misteri, e di essere perfezionati dalle più sante iniziazioni (teletài)” (Giuliano, Orazioni, 108 a).

La filosofia aveva dunque, nel suo nucleo più interno, un carattere misterico e spirituale, comprendendo l’accesso a verità intuitive che trascendono il pensiero logico-discorsivo, ed analogo discorso può farsi per le arti figurative e per la poesia, che avevano tutte un’ispirazione sacra ed una radice misterica. Abbiamo voluto fare queste precisazioni generali affinché il lettore comprenda che questa impostazione misterica non era limitata a specifiche confraternite praticanti questo o quel culto, ma dava il tono generale a tutta una civiltà, in considerazione dello stretto legame che univa i vari aspetti della realtà alla luce di una visione del mondo e dell’uomo di carattere sintetico ed unitivo. I Misteri si fondavano sempre su un mito, sulla narrazione di una vicenda divina avvenuta in illo tempore, in un tempo fuori del tempo, per dirla con l’espressione di Mircea Eliade, lo storico delle religioni che ha particolarmente evidenziato come il rito antico reiterasse e riattualizzasse una vicenda metastorica che si calava nella storia e nella quotidianità dell’uomo.

Il mito: Persefone negli Inferi e l’incontro delle due Dee.

La fonte basilare per la conoscenza del mito che racchiude l’archetipo dei Misteri eleusini è l’Inno omerico a Demetra che canta come la Dea istituì i Misteri di Eleusi in occasione del suo soggiorno in questa città.

“Prima di partire, ella svelò ai sovrani amministratori della giustizia, a Trittolemo, a Diocle, il fustigator di cavalli, alla forza di Eumolpo, a Keleo, il conduttor di guerrieri, la perfetta celebrazione dei sacri riti; ella ammaestrò tutti negli òrgia venerabili… Felice chi fra gli uomini che vivono sulla Terra li ha contemplati! Chi non è stato perfezionato nei sacri Misteri, chi non vi ha preso parte, mai avrà, dopo morto, un destino simile al primo, oltre l’orizzonte oscuro” (Inni omerici, vv.473-482).

Il termine òrgia ha, nel greco antico, un senso diverso da quello comune di “orgia” nella nostra lingua; esso designava un intenso stato interiore in cui l’iniziato si sentiva immerso e quindi spinto ad una apertura di coscienza verso la dimensione del sacro, vissuta come un quid più profondo dell’uomo stesso, ossia come una “trascendenza immanente”. Le iscrizioni e le raffigurazioni mostrano costantemente la Dea Demetra in relazione coi Misteri di Eleusi. Associata a Demetra è Persefone, o Core, sua figlia. Le iscrizioni eleusine chiamano Demetra e Persefone “le due Dee” e gli autori antichi adoperano la locuzione “la madre e la figlia”. Nel mito omerico Kore, nel mentre raccoglieva fiori nella pianura di Nysa, fu rapita da Plutone (Ade), dio degli Inferi. Demetra la cercò per nove giorni, durante i quali non gustò l’ambrosia, il nettare degli dei. Infine Elios (il Sole) le rivelò la verità: Zeus aveva deciso di dare in sposa Kore a suo fratello Plutone. Furibonda contro il sovrano degli dèi, Demetra non tornò sull’Olimpo. Nelle sembianze di una vecchia, si diresse verso Eleusi e si sedette vicino al Pozzo delle Vergini (allusione simbolica ad un rito di purificazione). Interrogata dalle figlie del re Celeo, dichiarò che il suo nome era Doso e che era sfuggita ai pirati, i quali l’avevano rapita a Creta. Accettò poi l’invito di fungere da nutrice dell’ultimo figlio della regina Metanira. Entrò nel palazzo, si sedette su uno sgabello e restò a lungo silenziosa (allusione simbolica all’importanza rituale del silenzio mentale, come superamento del pensiero dialettico). Infine una serva, Iambe, riuscì a farla ridere con i suoi scherzi grossolani. Demetra rifiutò la coppa di vino rosso offerta da Metanira e chiese del ciceone, mescolanza di orzo tritato, di acqua e di foglie di menta. La dea non allattò Demofonte, figlio del re al quale faceva da nutrice, ma gli soffregò il corpo con l’ambrosia e durante la notte lo nascose nel fuoco “come un tizzone” (allusione simbolica alla potenza purificatrice del fuoco e ad un probabile rito di iniziazione che si svolgeva in presenza di un fuoco rituale). Il bambino assomigliava sempre più ad un dio, ma questo processo di rigenerazione fu interrotto dalla regina Metanira che una notte scoprì il figlio tra le braci e prese a lamentarsi. ”Uomini ignoranti, insensati, che non sapete vedere il vostro destino di ventura o di sventura!” esclama allora la Dea. Demofonte non potrà più sfuggire al suo destino mortale. L’epilogo del mito narra che Demetra, ritrova sua figlia Kore, grazie all’intervento di Zeus su Plutone, che riesce, però, ad introdurre nella bocca di Persefone un chicco di melagrana e la costringe ad inghiottirlo; ciò determina il ritorno annuale di Kore, per quattro mesi, presso il suo sposo nell’Ade. Demetra, dopo aver ritrovato sua figlia, acconsente a ritornare fra gli dèi e la terra si ricopre di vegetazione (allusione all’origine sacra e misterica dell’agricoltura). Prima di tornare sull’Olimpo, la dea rivela i suoi riti e insegna i suoi misteri a Trittolemo, Diocle, Eumolpo e Celeo.

L’inno omerico menziona due tipi di iniziazione; più esattamente spiega i Misteri eleusini sia come ricongiungimento delle due Dee sia come conseguenza della mancata immortalizzazione di Demofonte. Demetra stava per trasformare un uomo in un dio, ma la trasformazione è bloccata dalla madre del bambino; il mito può leggersi come allusione al destino mortale dell’uomo, ad un processo di elevazione interrotto, che può essere completato solo attraverso un percorso misterico ed iniziatico, per coloro che sono idonei ad affrontarlo. Demetra è la Terra madre, la “nutrice carissima”, colei che dona la perfezione della vita, che porta a compimento la vita in tutte le sue manifestazioni, dalle superiori alle inferiori e la virtù è la perfezione delle anime, secondo la testimonianza di Proclo (Sul Cratilo, 168). Demetra è colei che ha donato agli uomini l’agricoltura e, assieme ad essa, i Misteri. La dea non ha fatto agli uomini due doni diversi, perché, stando alle fonti antiche, l’agricoltura è parte integrante dei Misteri. Varrone – secondo quanto ci riferisce Sant’Agostino – nel parlare dei misteri eleusini, non ha dato che ragguagli sull’agricoltura. Egli afferma, infatti, che molti particolari, nei Misteri, si riferiscono solo alla scoperta dei cereali (S. Agostino, La città di Dio, III,20). La coltivazione della terra è allo stesso tempo, simbolo e supporto per la coltivazione e l’affinamento della propria interiorità. In altri termini non si tratta solo di un simbolo, ma di una pratica estremamente concreta, ogni atto potendo essere il supporto di una elevazione interiore. A questo riguardo, si può ricordare che nella vita del contadino è molto importante l’essere in sintonia con le forze cosmiche, con le quattro fasi della luna e con quelle del sole e, quindi, coi ritmi delle stagioni. L’uomo delle culture contadine sente la sua intima connessione col Tutto cosmico, l’interazione fra la sua azione e le forze cosmiche, a differenza dell’uomo moderno che si chiude nel suo guscio razionale ed individualistico, rimuovendo il suo legame con la vita e l’energia dell’universo.

Il potere di Persefone è complementare a quello di Demetra. Mediante i Misteri l’uomo riceve una nuova vita ed una nuova anima. Il potere che infonde la nuova vita iniziatica è lo stesso principio, Persefone, che dal seme affidato alla terra e nascosto in essa – quindi il seme nell’oscurità – fa nascere una nuova pianta, che fa discendere nella terra un’anima destinata a dare forma e vita ad un corpo umano, che fa morire gli uomini e regna sui morti, che riconduce le anime verso l’alto, per dare loro una vita nuova. Persefone è, al tempo stesso, la dea della vita e della morte, a dimostrazione dell’inestricabile nesso vita-morte che caratterizzava la visione del mondo e della vita presso gli Antichi, un nesso presente anche in altri filoni misterici, come quello mitriaco, in cui la spiga di grano – simbolo comune all’iconografia eleusina – nasce dalla coda o dal sangue del toro sacrificato.

“Proserpina rapita da Hades è l’energia di germinazione che viene ritratta quando il sole va verso il solstizio d’inverno” (G. Lido, Dei Mesi, 4,137).

Esiste dunque un legame fra il ritrarsi dell’energia fecondatrice, la “morte del sole” fisico – che corrisponde alla nascita del sole interiore, quel “sole di mezzanotte” di cui parla Apuleio ne L’asino d’oro – e la discesa agli Inferi, ossia il viaggio dell’uomo nella profondità più oscura del suo essere, per trasformarla in creatività spirituale che poi sboccia e fiorisce con la primavera, i due aspetti, quello cosmico e quello interiore, essendo sempre collegati, poiché l’uomo è parte integrante del Tutto. La correlazione fra vicenda mitica e vicenda dell’anima umana è ben presente nella coscienza degli Antichi. “Come Core, l’anima discende nella génesis – scrive Olimpiodoro – Come Dioniso, essa nella génesis si disunisce e si disperde. Come Prometeo e i Titani, è avvinta ad un corpo, dal quale si distacca, dopo essersi rinvigorita come Eracle. Essa si riunifica raccogliendosi grazie ad Apollo e Atena salvatrice, praticando in vera purità la Filosofia. Essa risale verso la sua origine con Demetra”. (Olimpiodoro, Commento al Fedone, ediz. Norvin, pag. 111).

La discesa agli Inferi di Persefone può essere letta – in base alla polivalenza dei simboli antichi – anche come la discesa dell’anima nel mondo della generazione, cui segue il passaggio dall’Uno al molteplice (lo smembramento di Dioniso) e poi lo sforzo di liberazione simboleggiato dalle fatiche di Eracle. Il ritorno all’Uno avviene grazie alla forza della luce spirituale (Apollo) ed alla sapienza iniziatica (Atena Salvatrice). Molteplici sono le varianti del mito, fra le quali quella secondo cui Persefone è figlia di Zeus e Demetra, ossia l’anima nasce dall’incontro fra il Principio virile olimpico e la Madre Terra, il principio femminile fecondatore, inteso come forza cosmica. Non conosciamo i contenuti esperienziali dei Grandi Misteri, che si svolgevano nel mese di settembre-ottobre (Boedromione), ma è intuitivo ritenere che essi consistessero in una reiterazione esperienziale del mito della discesa agli Inferi di Kore, quindi in una esperienza di buio e di tenebre cui seguiva una esperienza di luce, una trasformazione dello stato interiore nella direzione dell’unificazione con la divinità. La rinascita della vegetazione era l’aspetto mitico rivissuto nei Piccoli Misteri celebrati nel mese di Antesterione, in primavera, segnati da purificazioni, digiuni e sacrifici; l’aspetto della manifestazione era quello minore, rispetto alla fase in cui si poneva il seme spirituale della nuova nascita, il seme che deve morire per fruttificare.

Un messaggio per l’uomo contemporaneo

I Misteri di Eleusi sono una preparazione al post-mortem, come Omero chiaramente ci dice. Gli Antichi – parliamo degli iniziati ai Misteri – mantenevano sempre viva la consapevolezza del nostro destino mortale e della necessità di prepararsi alla morte ed alle esperienze che l’anima dovrà affrontare nel post-mortem. Si può ricordare, a questo proposito, che presso i Tibetani e presso gli Egizi esistono – e sono ora ampiamente pubblicati e conosciuti – i Libri dei Morti, che venivano meditati in vita dalle élites sacerdotali per prepararsi alle prove dell’aldilà.

L’uomo contemporaneo è caratterizzato dalla rimozione, nella sua vita, della dimensione della morte; essa è messa, per così dire, fra parentesi, come se si dovesse vivere in eterno. Tutta la febbre del denaro, l’accumulazione di ricchezze, il fenomeno del consumismo – i bisogni artificiali indotti dalla pubblicità – si spiegano in questa chiave. Il mondo moderno è la via degli attaccamenti, che sono – secondo le dottrine sapienziali di Oriente e d’Occidente – la radice, il seme della trasmigrazione nel ciclo delle rinascite, il ciclo della génesis di cui parlavano gli antichi Greci. La fuga dalla morte, il vedere una cerimonia funebre come qualcosa che riguarda gli altri, che non ci tocca direttamente è la strada di quella “possibilità inautentica” di cui parlava il filosofo Martin Heidegger, del quale si stanno studiando alcune affinità con le filosofie orientali. I Misteri di Eleusi ci richiamano alla consapevolezza della nostra impermanenza, come base per una diversa scala di valori, per fondare un modo diverso, più limpido e distaccato, di guardare alla vita e quindi anche al vivere sociale. L’unione fra Cielo (Zeus) e Terra (Demetra), l’origine sacra dell’agricoltura, il nesso fra questa e i Misteri, ci richiamano alla coscienza dell’intima unità del tutto, della partecipazione dell’uomo ad un Tutto cosmico cui è legato da mille fili, dall’aria che respira ai frutti della terra di cui si nutre, all’acqua che gli è indispensabile, all’energia solare ed a quella della luna. La base di una vera ecologia non può che essere di natura spirituale, in termini di visione del mondo; lo stravolgimento dell’ecosistema è, innanzitutto, un’alterazione delle forze cosmiche, delle energie universali i cui effetti si ritorcono a danno dell’uomo. La natura può essere trasformata, non distrutta. E’ l’uomo che pone le basi per la sua stessa distruzione.

La discesa agli Inferi, l’esperienza delle tenebre e poi della luce ci richiama alla necessità di conoscere sé stessi, di osservarsi, per vedere i propri limiti ed adoperarsi per superarli. I Pitagorici e gli Stoici praticavano l’“esame di coscienza” quotidiano, come momento di autoconoscenza e stimolo al perfezionamento morale; l’uomo moderno – coinvolto nel vortice di una vita frenetica – vive spesso nella meccanicità e nella distrazione e non prende coscienza dei suoi limiti e dei suoi errori. La comprensione, anche solo intellettuale, della spiritualità misterica può essere un validissimo aiuto per un diverso atteggiamento esistenziale che dia un senso alla vita.

Centro Studi la Runa.

Alcune considerazioni dell'autore non sono condivisibili. Ad esempio, " il sole di mezzanotte" o " la discesa agli Inferi" hanno tutt'altro significato per gli studiosi di Alchimia. Poi, la natura " trasformata" lascia di stucco. Se la " nostra " Natura, lo dovesse consentire si può cercare di seguirla in un cammino nella sabbie, difficoltoso e incerto per chi pratica l'Alchimia, come insegna Limojon de Saint Disdier nella Lettera ai veri discepoli di Ermete.

gdg

Il significato generale dei Misteri.

Prima di entrare nel merito dei Misteri di Eleusi è bene chiarire al lettore il significato generale che, nel mondo classico, si attribuiva al sostantivo “Mysteria”. Esso designa i segreti, ossia conoscenze inaccessibili, in ragione stessa della loro natura e della loro profondità, alla maggioranza degli uomini e riservate solo a quei pochi, dotati delle qualità intellettive e della sensibilità spirituale necessarie per accoglierle ed interiorizzarle. Un livello di conoscenza riservato a pochi eletti (ossia persone scelte secondo un criterio rigorosamente selettivo), quindi esoterico nel senso pieno del termine ed iniziatico in quanto concernente il percorso interiore per l’inizio di una nuova vita. Gli antichi Elleni non concepiscono che si possa partecipare a chiunque, indistintamente e senza precauzioni, le dottrine spirituali e la stessa impostazione aristocratica – nel senso qualitativo dell’espressione – riguarda l’accesso alle arti ed alle scienze. Per essi la medicina e la stessa filosofia, nei suoi aspetti più profondi, restano scienze segrete. Per la medicina, abbiamo la testimonianza di Sorano, il quale nella sua Vita di Ippocrate, scrive:

“Ippocrate insegnava la sua arte a coloro che erano qualificati per apprenderla, facendo loro prestar giuramento… Infatti le cose sacre si rivelano a uomini consacrati: i profani non possono occuparsene, prima di essere stati iniziati ai sacri riti di questa scienza” (in V. Magnien, tr.it. I Misteri d’Eleusi, Edizioni di Ar, Padova, 1996, p.21).

Questo riferimento alla medicina può apparire estraneo all’argomento specifico delle religioni misteriche, per chi guardi le cose dal punto di vista della mentalità scientifica moderna che separa rigorosamente scienza e religione, ma non lo è affatto se ci si cala nella mentalità degli Antichi per i quali l’essere umano è un tutto unitario che si articola nei tre elementi costituitivi di soma, psyché e nous (corpo, anima e mente); la salute del corpo e dell’anima sono strettamente connesse, ogni squilibrio fisico riflette un disordine più profondo. L’accesso alle dottrine spirituali più segrete è quindi la base per una migliore e diversa armonia dell’essere umano, anche sul piano fisico, poiché, come spiega Plotino nelle Enneadi, i piani dell’Essere sono distinti ma collegati. Per la filosofia sono illuminanti le testimonianze di Clemente d’Alessandria e di Giamblico sui Pitagorici e su Platone, nonché quella dell’imperatore Giuliano sugli Stoici.

“Non soltanto i Pitagorici e Platone – scrive Clemente d’Alessandria – nascondono la maggior parte dei loro princìpi dottrinali, ma gli stessi Epicurei dicono di avere dei segreti, e di non permettere a chiunque di consultare i libri nei quali sono esposti. D’altra parte ancora, secondo gli Stoici, Zenone scrisse alcuni trattati che essi non danno da leggere facilmente ai loro discepoli” (Stromata, V, 9).

“I più importanti e universali princìpi insegnati alla loro scuola – dice Giamblico – i Pitagorici li conservavano sempre in loro stessi, osservando un perfetto silenzio, in guisa da non svelarli agli exoterici, e affidandosi senza l’ausilio della scrittura, come divini misteri, alla memoria di quelli che dovevano succedere loro” (Vita di Pitagora, edizione Nauck, 32, par.226).

“Si ingiungeva a quelli del Portico di venerare gli Dei, di essere iniziati a tutti i Misteri, e di essere perfezionati dalle più sante iniziazioni (teletài)” (Giuliano, Orazioni, 108 a).

La filosofia aveva dunque, nel suo nucleo più interno, un carattere misterico e spirituale, comprendendo l’accesso a verità intuitive che trascendono il pensiero logico-discorsivo, ed analogo discorso può farsi per le arti figurative e per la poesia, che avevano tutte un’ispirazione sacra ed una radice misterica. Abbiamo voluto fare queste precisazioni generali affinché il lettore comprenda che questa impostazione misterica non era limitata a specifiche confraternite praticanti questo o quel culto, ma dava il tono generale a tutta una civiltà, in considerazione dello stretto legame che univa i vari aspetti della realtà alla luce di una visione del mondo e dell’uomo di carattere sintetico ed unitivo. I Misteri si fondavano sempre su un mito, sulla narrazione di una vicenda divina avvenuta in illo tempore, in un tempo fuori del tempo, per dirla con l’espressione di Mircea Eliade, lo storico delle religioni che ha particolarmente evidenziato come il rito antico reiterasse e riattualizzasse una vicenda metastorica che si calava nella storia e nella quotidianità dell’uomo.

Il mito: Persefone negli Inferi e l’incontro delle due Dee.

La fonte basilare per la conoscenza del mito che racchiude l’archetipo dei Misteri eleusini è l’Inno omerico a Demetra che canta come la Dea istituì i Misteri di Eleusi in occasione del suo soggiorno in questa città.

“Prima di partire, ella svelò ai sovrani amministratori della giustizia, a Trittolemo, a Diocle, il fustigator di cavalli, alla forza di Eumolpo, a Keleo, il conduttor di guerrieri, la perfetta celebrazione dei sacri riti; ella ammaestrò tutti negli òrgia venerabili… Felice chi fra gli uomini che vivono sulla Terra li ha contemplati! Chi non è stato perfezionato nei sacri Misteri, chi non vi ha preso parte, mai avrà, dopo morto, un destino simile al primo, oltre l’orizzonte oscuro” (Inni omerici, vv.473-482).

Il termine òrgia ha, nel greco antico, un senso diverso da quello comune di “orgia” nella nostra lingua; esso designava un intenso stato interiore in cui l’iniziato si sentiva immerso e quindi spinto ad una apertura di coscienza verso la dimensione del sacro, vissuta come un quid più profondo dell’uomo stesso, ossia come una “trascendenza immanente”. Le iscrizioni e le raffigurazioni mostrano costantemente la Dea Demetra in relazione coi Misteri di Eleusi. Associata a Demetra è Persefone, o Core, sua figlia. Le iscrizioni eleusine chiamano Demetra e Persefone “le due Dee” e gli autori antichi adoperano la locuzione “la madre e la figlia”. Nel mito omerico Kore, nel mentre raccoglieva fiori nella pianura di Nysa, fu rapita da Plutone (Ade), dio degli Inferi. Demetra la cercò per nove giorni, durante i quali non gustò l’ambrosia, il nettare degli dei. Infine Elios (il Sole) le rivelò la verità: Zeus aveva deciso di dare in sposa Kore a suo fratello Plutone. Furibonda contro il sovrano degli dèi, Demetra non tornò sull’Olimpo. Nelle sembianze di una vecchia, si diresse verso Eleusi e si sedette vicino al Pozzo delle Vergini (allusione simbolica ad un rito di purificazione). Interrogata dalle figlie del re Celeo, dichiarò che il suo nome era Doso e che era sfuggita ai pirati, i quali l’avevano rapita a Creta. Accettò poi l’invito di fungere da nutrice dell’ultimo figlio della regina Metanira. Entrò nel palazzo, si sedette su uno sgabello e restò a lungo silenziosa (allusione simbolica all’importanza rituale del silenzio mentale, come superamento del pensiero dialettico). Infine una serva, Iambe, riuscì a farla ridere con i suoi scherzi grossolani. Demetra rifiutò la coppa di vino rosso offerta da Metanira e chiese del ciceone, mescolanza di orzo tritato, di acqua e di foglie di menta. La dea non allattò Demofonte, figlio del re al quale faceva da nutrice, ma gli soffregò il corpo con l’ambrosia e durante la notte lo nascose nel fuoco “come un tizzone” (allusione simbolica alla potenza purificatrice del fuoco e ad un probabile rito di iniziazione che si svolgeva in presenza di un fuoco rituale). Il bambino assomigliava sempre più ad un dio, ma questo processo di rigenerazione fu interrotto dalla regina Metanira che una notte scoprì il figlio tra le braci e prese a lamentarsi. ”Uomini ignoranti, insensati, che non sapete vedere il vostro destino di ventura o di sventura!” esclama allora la Dea. Demofonte non potrà più sfuggire al suo destino mortale. L’epilogo del mito narra che Demetra, ritrova sua figlia Kore, grazie all’intervento di Zeus su Plutone, che riesce, però, ad introdurre nella bocca di Persefone un chicco di melagrana e la costringe ad inghiottirlo; ciò determina il ritorno annuale di Kore, per quattro mesi, presso il suo sposo nell’Ade. Demetra, dopo aver ritrovato sua figlia, acconsente a ritornare fra gli dèi e la terra si ricopre di vegetazione (allusione all’origine sacra e misterica dell’agricoltura). Prima di tornare sull’Olimpo, la dea rivela i suoi riti e insegna i suoi misteri a Trittolemo, Diocle, Eumolpo e Celeo.

L’inno omerico menziona due tipi di iniziazione; più esattamente spiega i Misteri eleusini sia come ricongiungimento delle due Dee sia come conseguenza della mancata immortalizzazione di Demofonte. Demetra stava per trasformare un uomo in un dio, ma la trasformazione è bloccata dalla madre del bambino; il mito può leggersi come allusione al destino mortale dell’uomo, ad un processo di elevazione interrotto, che può essere completato solo attraverso un percorso misterico ed iniziatico, per coloro che sono idonei ad affrontarlo. Demetra è la Terra madre, la “nutrice carissima”, colei che dona la perfezione della vita, che porta a compimento la vita in tutte le sue manifestazioni, dalle superiori alle inferiori e la virtù è la perfezione delle anime, secondo la testimonianza di Proclo (Sul Cratilo, 168). Demetra è colei che ha donato agli uomini l’agricoltura e, assieme ad essa, i Misteri. La dea non ha fatto agli uomini due doni diversi, perché, stando alle fonti antiche, l’agricoltura è parte integrante dei Misteri. Varrone – secondo quanto ci riferisce Sant’Agostino – nel parlare dei misteri eleusini, non ha dato che ragguagli sull’agricoltura. Egli afferma, infatti, che molti particolari, nei Misteri, si riferiscono solo alla scoperta dei cereali (S. Agostino, La città di Dio, III,20). La coltivazione della terra è allo stesso tempo, simbolo e supporto per la coltivazione e l’affinamento della propria interiorità. In altri termini non si tratta solo di un simbolo, ma di una pratica estremamente concreta, ogni atto potendo essere il supporto di una elevazione interiore. A questo riguardo, si può ricordare che nella vita del contadino è molto importante l’essere in sintonia con le forze cosmiche, con le quattro fasi della luna e con quelle del sole e, quindi, coi ritmi delle stagioni. L’uomo delle culture contadine sente la sua intima connessione col Tutto cosmico, l’interazione fra la sua azione e le forze cosmiche, a differenza dell’uomo moderno che si chiude nel suo guscio razionale ed individualistico, rimuovendo il suo legame con la vita e l’energia dell’universo.

Il potere di Persefone è complementare a quello di Demetra. Mediante i Misteri l’uomo riceve una nuova vita ed una nuova anima. Il potere che infonde la nuova vita iniziatica è lo stesso principio, Persefone, che dal seme affidato alla terra e nascosto in essa – quindi il seme nell’oscurità – fa nascere una nuova pianta, che fa discendere nella terra un’anima destinata a dare forma e vita ad un corpo umano, che fa morire gli uomini e regna sui morti, che riconduce le anime verso l’alto, per dare loro una vita nuova. Persefone è, al tempo stesso, la dea della vita e della morte, a dimostrazione dell’inestricabile nesso vita-morte che caratterizzava la visione del mondo e della vita presso gli Antichi, un nesso presente anche in altri filoni misterici, come quello mitriaco, in cui la spiga di grano – simbolo comune all’iconografia eleusina – nasce dalla coda o dal sangue del toro sacrificato.

“Proserpina rapita da Hades è l’energia di germinazione che viene ritratta quando il sole va verso il solstizio d’inverno” (G. Lido, Dei Mesi, 4,137).

Esiste dunque un legame fra il ritrarsi dell’energia fecondatrice, la “morte del sole” fisico – che corrisponde alla nascita del sole interiore, quel “sole di mezzanotte” di cui parla Apuleio ne L’asino d’oro – e la discesa agli Inferi, ossia il viaggio dell’uomo nella profondità più oscura del suo essere, per trasformarla in creatività spirituale che poi sboccia e fiorisce con la primavera, i due aspetti, quello cosmico e quello interiore, essendo sempre collegati, poiché l’uomo è parte integrante del Tutto. La correlazione fra vicenda mitica e vicenda dell’anima umana è ben presente nella coscienza degli Antichi. “Come Core, l’anima discende nella génesis – scrive Olimpiodoro – Come Dioniso, essa nella génesis si disunisce e si disperde. Come Prometeo e i Titani, è avvinta ad un corpo, dal quale si distacca, dopo essersi rinvigorita come Eracle. Essa si riunifica raccogliendosi grazie ad Apollo e Atena salvatrice, praticando in vera purità la Filosofia. Essa risale verso la sua origine con Demetra”. (Olimpiodoro, Commento al Fedone, ediz. Norvin, pag. 111).